佐世保の街を歩けば、商店街を彩る看板や、道ゆくバスの車体に貼られた広告が目に入る。家に帰ればテレビから流れるCM。私たちは日々、無意識のうちに数え切れないほどの「広告」に触れて生活している。

しかし、その一つひとつの裏に、企業と消費者をつなぐ「仕掛け人」がいることを意識する人は、あまり多くないかもしれない。

佐世保市を拠点に、テレビCMから看板、印刷物まで幅広く手がける総合広告代理店「株式会社広告のアクセス」。その代表取締役を務める山領進(やまりょう すすむ)さん(66歳)は、1989年の会社設立から今日までの37年間、平成から令和へと移り変わった激動の時代に、佐世保の広告業界を支え続けてきた。

近年では地域情報サイト「まいぷれ」の運営など、デジタル領域へも果敢に挑戦する山領さん。その泰然とした経営者としての佇まいの裏には、意外にも「漫画」と「8ミリ映画」に熱狂した学生時代と、靴底をすり減らし、悔しさを味わった壮絶な営業マン時代があった。

「仕事において大切なのは、逃げないこと」

そう静かに語る山領さんの原点と、広告という仕事を通して見つめる「まち」と「ひと」への想いに迫る。

原点は、学生街の「ミニコミ誌」と「8ミリ映画」

「昔から絵を描くことは好きだったんですよ。文章は全然ダメでしたけどね」

山領さんの広告人としてのルーツは、40年以上前の東京・駒澤大学での学生時代にまでさかのぼる。当時所属していたサークル「駒澤オリジナルソサイエティ」での活動が、今の仕事の原点となった。

当時はミニコミ誌ブームで、山領さんたちはキャンパス周辺のグルメ情報や学園祭の裏側などを取材し、20ページほどの「キャンパス誌」を手作りしていた。山領さんはそこで、得意のイラストを描き、誌面のレイアウトを担当したそうだ。

ミニコミ誌といえど、雑誌を作るには印刷代など資金がいる。学生だった山領さんは、馴染みの定食屋や雀荘へ足を運び、「親父さん、ちょっと広告費ちょうだいよ」と頼み込み、広告を集めて回ったそうだ。

「今の仕事とやってることは変わらないですよね。取材して、レイアウトして、広告をもらう。学研の編集者におだてられて、記事執筆の真似事のようなアルバイトもしました。一度も採用はされませんでしたけど(笑)」

クリエイティブへの熱はそれだけに留まらず、映画制作も手がけた。当時は8ミリ映画の全盛期で、サークル仲間にはシナリオを書く人や映像を撮る人など、それぞれの特技を生かすメンバーがそろい、作品を制作した。

「お金がないから自分たちで演じるしかない」と、山領さん自身が主演俳優を務めた作品もあったそうだ。当時の仲間の中には映像の世界で仕事をしている人もいるという。

「自分たちの作ったものをみんなで見て盛り上がる。ほとんど自己満足の世界でしたけど、あの頃の『作る楽しさ』と『人に頭を下げて資金を集める経験』は、間違いなく今の人生に影響を与えていますね」

しかし、山領青年は冷静でもあった。「絵は好きだが、自分にはクリエイターとして大成するほどの才能はない」と、自身のレベルを客観的に見つめ、美術系の道ではなく、あくまで「広告の仕事に携わりたい」という思いを抱いて、故郷・長崎へと戻ることになったのだ。

夢を打ち砕かれた新人時代と「ローラー作戦」

大学卒業後、長崎市の「株式会社 宝広告社」に入社。Uターン就職を果たした山領さんは、胸に淡い期待を抱き広告業界の門を叩いた。

「チラシのレイアウトをしたり、デザイナーと接点を持ったり、制作寄りの仕事がしたいと思ったんだけどね……。これが夢打ち砕かれるんですよ」

山領さんが配属されたのは、そんなクリエイティブな世界とは対極にある泥臭い営業職だった。最初に担当したのは「交通広告」。バスの車体に貼る広告や、つり革広告、窓ガラスのステッカー広告などを売る仕事だ。

課せられたのは、長崎市内全域をくまなく回る「ローラー作戦(軒並み営業)」。路面電車や路線バスが通るエリアの商店や企業を一軒一軒、しらみつぶしに飛び込んでいく泥臭い仕事だ。

「最初はやっぱりビビるわけですよ。門前払いは当たり前。『きつかろう』と上司に喫茶店に連れて行かれて励まされたりしてね。『あんたがやれって言ったんだろう』と心の中で思いながら(笑)」

スマートなSNSマーケティングが全盛の現代からは想像もつかない、足で稼ぐ営業スタイル。「昼休みに皇居ランをする」という優雅なビジネスマンがテレビで話題になっていた時代、山領さんは「なんで昼に走る必要があるんだ、こっちは仕事で一日中走り回っているのに」と思いながら、長崎の坂道を駆けずり回っていた。

「何度もへこたれそうになりました。でも、真面目だったんでしょうね。なんとか乗り越えていけたんです」

仕事をもらえないのにお茶を飲みに行き、時にはみかんをもらって帰る。そんなやりとりを重ねて人間関係を築く中で、少しずつ顧客との信頼関係が生まれ、売上の数字がついてくるようになった。

この5年間の過酷な「ドブ板営業」が、山領さんのメンタルを鍛え上げ、広告人としての基礎体力を培ったのだ。

まちの「ハブ駅」であれ。経営者としての覚悟

転機が訪れたのは1989年(平成元年)。30歳の時だ。同僚に「独立するぞ」と誘われ、有限会社アクセス(現・広告のアクセス)の設立に参画することになった。

しかし、船出は順風満帆とは程遠かったという。

「給料も出ないのに、『お前も役員としての自覚を持て』と50万円出資させられて。なけなしのお金でしたよ」

設立当初の1年間は、深夜まで働いても売上が立たず、会社の存続すら危ぶまれる日々。それでも、建設現場のプレハブ看板から始まり、佐世保・三ヶ町アーケード(サンプラザ)の入り口看板など、地域のランドマークとなる仕事を一つひとつ積み重ねていった。

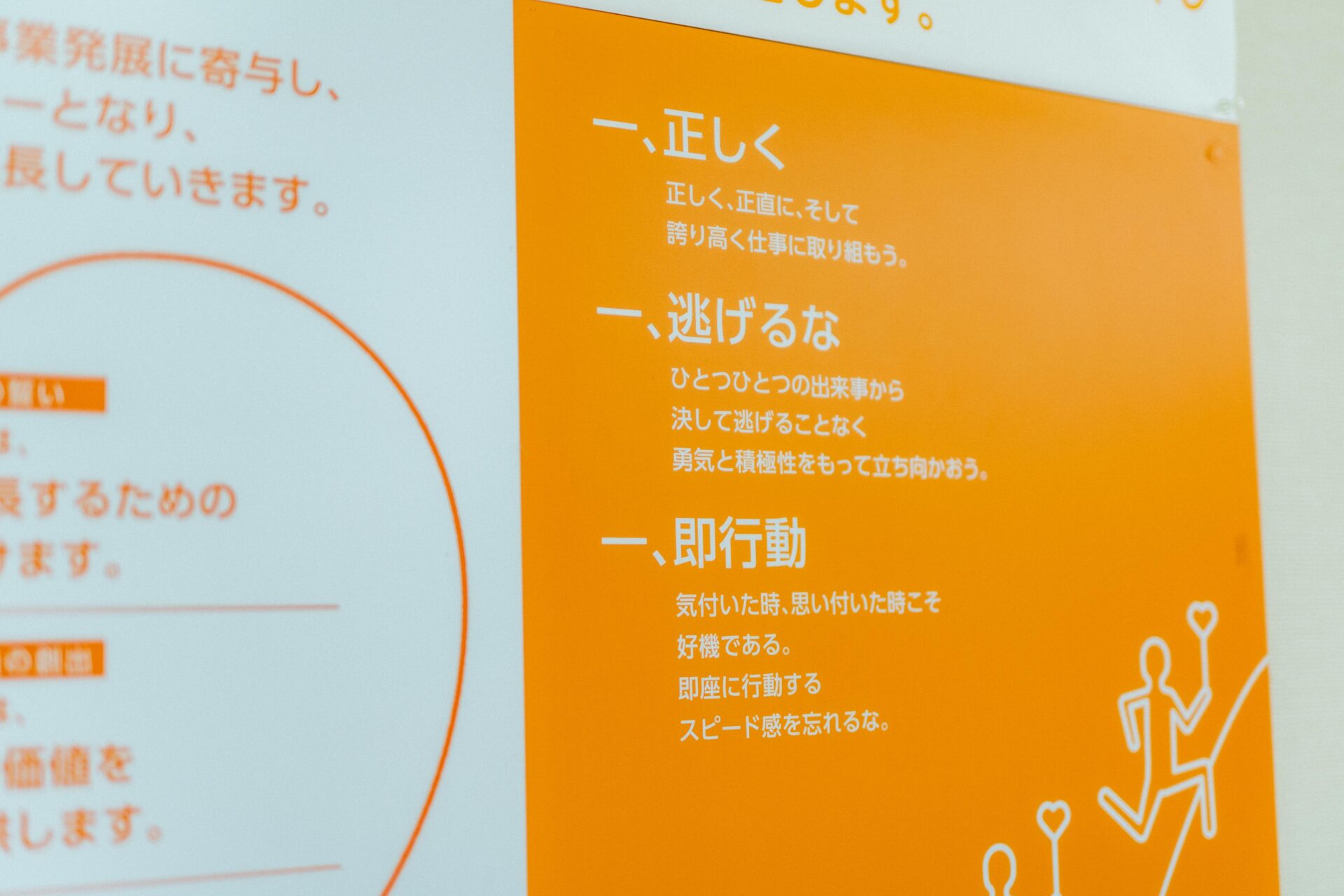

その後、創業メンバーの逝去などを経て、山領さんは長らく実質的な責任者を務めた後、2010年(平成22年)に正式に代表取締役に就任する。経営者となった山領さんが、社員に、そして自分自身に言い聞かせている理念がある。

” 逃げるな “

「『Business is Trouble』というくらい、仕事にトラブルはつきものです。特に営業の現場ではクレームも生じる。そんな時、絶対に逃げてはいけない。すぐに飛んで行って対応する。そうすれば、逆にそれが信頼に変わり、もっと大きな商売につながることを経験してきました」

そしてもう一つ、山領さんが仕事において大切にしているのが、「ハブ(結節点)」としての役割だ。

「お客さんの要望は、往々にして漠然としています。『人材を募集したいけど、どうすればいい?』とかね。そういう時に大事なのは、自分がどこまでその要望を理解できているかということです。それを踏まえて、どの業種・業態の人に仕事を投げるかが大切だと思っています」

まさに、この街の『早岐駅』のような役割だと、話を聞きながら感じた。早岐駅が佐世保線と大村線の分岐点であり、多くの人が行き交う交通のハブであるように、山領さんはクライアントの「想い」と、デザイナーや看板職人の「技術」が交差する結節点に立つ。

どの線路(手法)に乗せれば、お客さんの行きたい場所(解決)にたどり着けるのか。広告会社がハブとなってポイントを切り替え、最適なルートへと『アクセス』させるのだ。それが山領さんたちの仕事の本質なのではないかと感じた。

絵を描き、映画を作った学生時代の経験。そして現場で顧客の声を聞き続けた営業時代の経験。その両方を持つ山領さんだからこそできる、的確な交通整理。

社名である「アクセス」には、単なる連絡という意味だけでなく、こうした「想いと技術を接続する」という意志が込められているのかもしれない。

地域メディアへの挑戦と、次世代へのバトン

今、山領さんは新たな挑戦を続けている。2016年にスタートした地域情報ポータルサイト「まいぷれ」の運営だ。開始から2年間は赤字が続き、社内でも「やめるべきではないか」という空気が流れたこともあったという。

しかし山領さんは「乗りかかった船だ」と諦めなかった。

「せっかく始めた事業です。単なる利益追求だけでなく、地域になくてはならないプラットフォームに育てたい。行政や異業種を巻き込んで、お金を儲けながら社会貢献をする。それが理想形です」

現在、山領さんは70歳での代表交代を見据え、事業承継の準備を進めている。自身の引退後の夢を尋ねると、少年のようにはにかみながら教えてくれた。

「世界一周クルーズに行きたいんです。3か月かけて、オーロラを見たり、南の島を巡ったり。今は無趣味で、休日に休むことに罪悪感があるくらいの仕事人間ですが、引退したら妻と一緒にゆっくり旅をしたいですね」

そして、これからの佐世保・早岐地域を担う「ハイキーパーソン」たちへ、こんな想いを寄せる。

「地域を面白くするのは『ひと』です。若い人たちが一度外に出ても『やっぱり佐世保で働きたい』と思える街にしたい。そのためには、教育や働く環境をもっと充実させる必要があります。ここに住んでいれば、いろんな道が開ける。そんな可能性を感じられる街になってほしいですね」

結び

インタビューの最中、山領さんは「自分は大成するタイプではない」「スマートな経営者ではない」と謙遜し続けていた。しかし、漫画を描いていたかつての少年は、泥臭い営業で街を駆け回り、今や地域の情報を編集し、人と人をつなぐ「まちのハブ」となった。

” 常に正しく、逃げない “

時代がアナログからデジタルへ変わり、伝える手段が看板からインターネットへ変わっても、山領さんが大切にしてきた仕事の根底にある「誠実さ」は変わらない。

佐世保・早岐の街で、今日も山領さんは誰かの想いを預かり、最適な形へと送り出している。

人と人、店と客、そして地域の「今」と「未来」をつなぐ、頼れるハブ駅として。

取材・執筆 出口やえの