柿本譲治さんが語る「自然体」の哲学と、後悔のない生き方。

まるで一冊の小説のように、ページをめくるたびに新たな舞台が現れる。

佐世保市権常寺町で「柿本カイロプラクティックオフィス」を営む柿本譲治さんの人生は、そんな物語のような軌跡を描いている。

スポーツマン、小説家志望者、テストドライバー、整備士、そして整体師。どの場面にも「まずやってみる」という素直な衝動があり、その都度、新しい章が自然と開かれていった。

「導かれている感じがするんです、人生って。選ぶというよりも、自然と流れていくようなものかもしれないですね」

そんな言葉に象徴されるように、柿本さんは、立ち止まりながらも進むべき方向に導かれるように生きてきた。自分の中に浮かんだ思いや衝動を、疑わず受け入れてきた結果が、今の姿につながっている。

“ハイカラ”な父と、異国の空気に育まれた感性

柿本さんの人生を語るうえで欠かせないのが、幼少期の家庭環境だ。父は英語と中国語を話す貿易関係の仕事に従事し、外国人の船員が自宅に訪れることもしばしばあったという。

「サンタクロースみたいな外国人が家に来て、子どもながらにワクワクしていましたね」

テレビはNHKのみ、家にはレコードや本があふれ、そんな少し特別な空気のなかで育った日々が、今につながる感性の土台になっている。

小学生から中学生にかけては野球に打ち込んだ。センターを守り、バッティングでは「打率のことばかり考えていた(笑)」と振り返る。

特に父とのキャッチボールは、言葉ではなく行動で気持ちを伝えてくれていた時間だった。あまり多くを語る人ではなかったが、そんな不器用さのなかに「ありがとう」が詰まっていたような気がして、今思い返すとなんだか胸があたたかくなる。

やがて大学では文学部に進学。幼少期から自然と磨かれてきた“ハイカラ”な感性は、言葉の世界への関心にもつながっていく。30代までは恋愛小説の執筆に打ち込んだ。

「芥川賞、狙ってましたよ(笑)」

身体の“整備”に携わる一方で、言葉でも人の心に触れようとする——そんな日々の積み重ねが、現在の“自然体”な語り口や表現力に結びついている。

スポーツと整備に明け暮れた日々、そして転機

高校卒業後は大学の文学部に1年だけ在籍し、その後、福岡のコンピューター専門学校へ。

「これからはコンピューターの時代やけん」

と思って進学を決めたと語るように、時代の流れを敏感に感じ取っていた。

その後、熊本の本田技研工業株式会社に就職。最初はIT系の部署で社内システムなどの業務に携わったが、現場での実作業にも関わるようになり、主にバイクの開発に携わりながら、テストドライバーや点検業務を担当するようになった。

さらに株式会社ヤナセへ転職し、輸入車の整備に携わりながら国家資格である整備士免許を取得。現場経験を重ねながら、整備の専門性を高めていった。8年間の熊本生活を経て、地元・佐世保へと戻ることになる。

当時から、車やバイク、ジェットスキー、スノーボード、ゴルフなど多くのスポーツに夢中になっていたが、転倒や衝突によるケガも絶えなかった。

「腰痛がきつくて、治し方を自分で調べるようになったんです」

と語るように、身体のケアに関心を持ち始めたことが、のちに整体という道へつながっていく。

“外から直す”を起点に、やがて“中から整える”という視点へ

資格取得後、2008年に地元佐世保で「柿本カイロプラクティックオフィス」を開業。今では完全予約・紹介制で信頼を集める整体院として、多くの人の体と心に寄り添っている。施術はカイロプラクティックをベースにした“整える”こと。だがその対象は、身体だけにとどまらない。

「整体もいろいろあるけど、自分はカイロの“理論”に惹かれたんです。骨格の構造や神経との関係とか、ちゃんと説明ができる感じがあって。そういうの、昔から好きだったんでしょうね」

子どもの頃から家には本やレコードが並び、大学では文学部に進学して小説を書いていた。そんな“知ること”への関心の延長に、カイロという選択肢が自然と浮かんだのかもしれない。感覚や経験だけではなく、構造や理論に基づいて“どうして不調が起きるのか”を解き明かしていくスタイルに、直感的に惹かれたという。

還暦を目前にして尿管結石と腎臓腫瘍が見つかり、人生初の大きな手術を経験。 健康には自信があっただけに、その出来事は大きな転機となった。

「健康って、当たり前じゃないんですよね」

と静かに語る柿本さん。忙しさにかまけて外食やお酒の頻度が増え、気づかないうちにフルマラソンや100kmを超えるウルトラマラソンなどで蓄えた“健康貯金”を少しずつ使い果たしていた――そんな実感が胸に残ったという。

それ以来、生活を見直し、自分の体とも向き合うようになった。内側から整えるという感覚が、より深く身体に染みついていった。

茶市に息を吹き込む “恩返し”という行動

人の体や心を“整える”ことに人生をかけてきた柿本さんにとって、まちと向き合う姿勢もまた、その延長線上にあるのかもしれない。

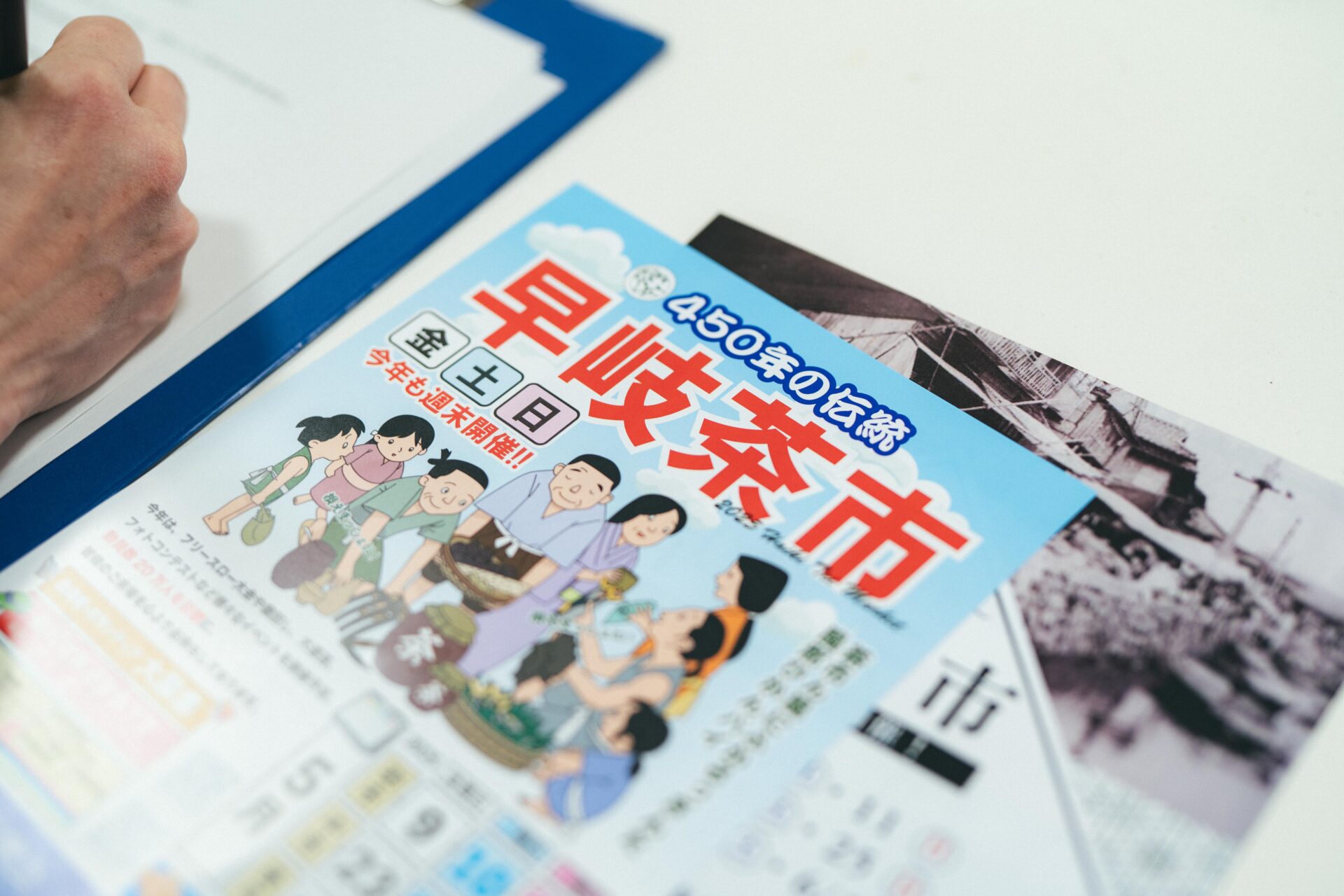

現在、柿本さんが地域で力を注ぐのが、佐世保市早岐地区で450年以上の歴史を誇る「早岐茶市(はいきちゃいち)」。安土桃山時代から続くこの市は、毎年春に開催され、通りには茶葉や海産物、日用品などの露店が立ち並び、昔ながらのにぎわいを今に伝える。

そんな伝統行事で、柿本さんは現在実行委員長を務めている。数年前から本格的に運営に携わるようになり、今では中心的な役割を担う存在だ。

若者世代との協働による新たな企画など、時代の空気を取り込みながら、古き良き景色に現代の感覚を重ねる取り組みを行っている。その姿勢は、まち全体をより身近な存在とし、次世代へと継承していくための静かな挑戦でもある。

若い世代と協働するなかで感じる活力や喜び、そして何よりも「訪れる人々の笑顔」が活動の原動力となっている。まちを守るだけでなく、そこに丁寧な“整え”を加えるという思いが、柿本さんの言葉や行動の端々ににじむ。

「外に出たからこそ、このまちの良さがよく見えるようになったんです」

と話すように、今の活動は、育った土地への静かな“恩返し”でもある。整体という仕事で人に寄り添ってきた柿本さんらしい、まちへのやさしい関わり方がそこにはある。

“後悔しない”を積み重ねていく人生

「若い頃は、“なんでもできる”って思っていた。でも今は、“できることを大切にしたい”って思うようになりました」

柿本さんは、とりあえずやってみることで人生を切り拓いてきた。無理をしていたわけではなく、自分の感覚に素直に従ってきた結果だった。

派手なことを望んでいたわけでもない。ただ、やると決めたら全力で取り組む。やらないならやらない。中途半端はしない。そんな潔さが、今も変わらず彼の背中に宿っている。

「俺のようにはなるな。真面目に生きた方がいいよ」

と冗談めかして笑うが、その表情の奥には、「だからこそ、後悔はひとつもない」という静かな確信がある。すべての経験が今につながっている。

整備、表現、整体、地域との関わり――導かれるようにしてめぐってきた縁が、人生を整え、形づくってきた。これからも、自らの足で歩きながら、自然体で、人と町の「整う」を支え続けていく。

話を聞いていると、柿本さんの人生そのものが一冊の物語のように感じられた。

いくつもの場面で張られていた“伏線”が、あとからつながっていくような流れ。振り返ってみて、あのときの選択が今の自分につながっていると気づけたとき、物語の最後で最初のページを読み返すような感覚がふと訪れる。

柿本さんは、そんな人生の流れを無理なく受け入れながら、自分のリズムで日々を重ねてきたように思う。

「導かれている感じがするんです、人生って。選ぶというよりも、自分のいくべき道が用意され、自然と流れていくようなものかもしれないですね」

その言葉どおり、柿本さんはこれからも出会いと縁に導かれながら、自らの物語を紡いでいくのだろう。